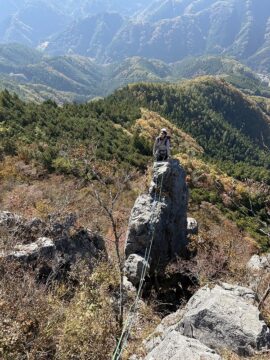

6:50中之嶽神社 8:20西岳南稜取付 9:20縦走路登攀終了 9:40西岳山頂 11:05星穴岳山頂 11:40タヌキ穴 13:15中之嶽神社

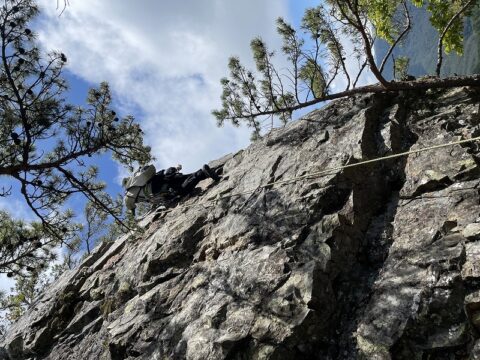

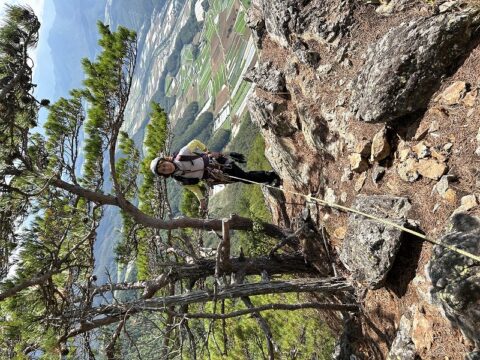

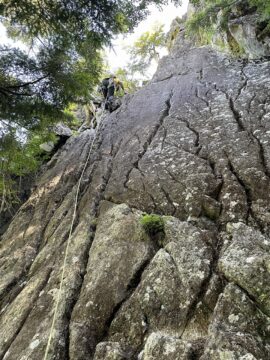

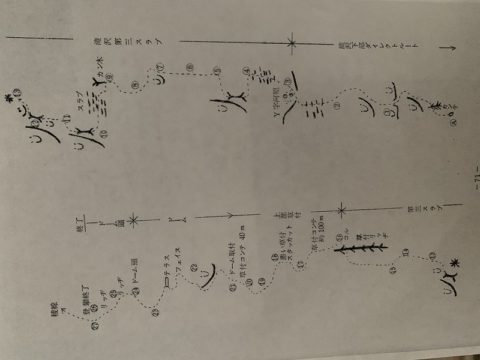

先月の木戸壁で妙義山の雰囲気がわかったので以前から気になっていた星穴岳へ行ってきた。蛭の生息地と聞いていたので先月の木戸壁は恐る恐るだったが今回は余裕をもって行けた。中之嶽神社前の駐車場に前夜泊したがコンクリートで舗装された第1駐車場は夜間閉鎖されていた。第2駐車場は草原だが車中泊。 今回考えていたルートは西岳と星穴岳の間に直接出るルートで最短ルートのはずだった。神社を出て順調に登り、むすび穴からの下山ルートの途中から右へ逸れ直上した。上部で何処か左へトラバースする踏み跡があるだろうと考えていた。そのような踏み跡がなかなか見つからないのでかなり明瞭な踏み跡を直登気味に登って行った。最後は岩壁にさえぎられ行き止まり。岩壁下を左へ行くトレースを探るも切り立っており無理。右を探すと上部の尾根につながっているの様子の岩壁下へ。出だし少し難しそうだがアプローチシューズでも登れそうだった。今回の山行では登攀をするつもりがなかったでシュリンゲ3本とヌンチャク3個しかもっていなかったが登攀することにした。 1p目。15m。出だし3mほどがが核心でだんだん傾斜の落ちるフェースを登ると見晴らしの良い尾根の途中に出た。出だし4級−であとは傾斜が落ち3級。小さい松の木を支点とした。上部は開けた岩稜がつながっており途中から灌木の多い岩稜だった。 2p目。45m。岩綾の下部は快適で岩も比較的安定していた。上部は灌木が多く右の側壁へを使いながら灌木を避けた。岩壁の下まで。 3p目。35m。岩壁の右側を見ると傾斜が強く絶望的だったが、左側に弱点があり途中の灌木でランニングを取り草付きを5mほど登るが不安定で慎重に登った。上部の岩壁帯は傾斜の強い部分もあるがホールド豊富で強度を確かめながら登ると縦走路へ出た。 何処を登っているか不確かな残置無しの3ピッチだったが久しぶりに冒険的な気分を楽しめた。 星穴岳へ明瞭な踏み跡があるが所々で迷いそうになる。星穴山頂への岩場はロープを出す。頂上でお馴染みの頂上プレートで記念撮影。下りはロワーダウンであのむすび穴への空中懸垂支点へ。懸垂支点は横の木から補強されていたがかえって残置カラビナが横を向きやすく懸念しながら空中懸垂した。案の定ロープ回収に手間取り疲れ果てていると後続の二人パーティのお世話になってしまった。縦走中何度かお話したが気の良い若者パーティで感謝に堪えません。その後40mほどの懸垂をして下山路を辿った。途中紅葉が素晴らしく鑑賞休憩しながらノンビリ下山した。駐車場で帰り支度をしていると、朝駐車場から先行したパーティ2名が帰って来た。妙義には相当通い詰めている二人で星穴頂上のプレートも仲間が作成したとのことで話が弾んだ。我々が登った登攀ルートは西岳南稜ということで彼らも登ったことがあるようだった。二人の話を聞いていると妙義はなかなか奥が深い山で興味をそそられた。しかし自分の年齢を考えると妙義を極める時間は残っていないだろう。今回はハイキング気分で登るつもりだったが結果登攀気分も味わえて得した気持ちだった。

中之嶽神前の駐車場から。

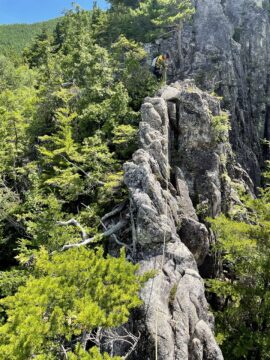

西岳南稜2p目からの星穴岳。

西岳南稜2p目の登攀。

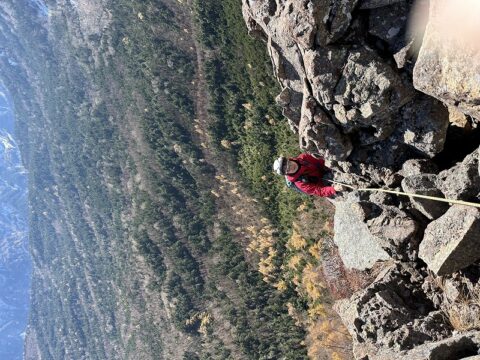

3p目の登攀。写真ほど灌木はありません。

西岳山頂。

星穴岳へのトラバース地点。

星穴岳山頂。

むすび穴への空中懸垂。」

むすび穴まえ。

神社への下山路。